「いただきます。」

この言葉を聞いて何を思い浮かべますか。

食事の前の挨拶に過ぎないと考える方もいてるでしょうし、今から食べようとする動物や魚の命に対しての感謝の意を表するという方もいてるでしょう。

でも、いただいているのは本当にそれだけでしょうか。

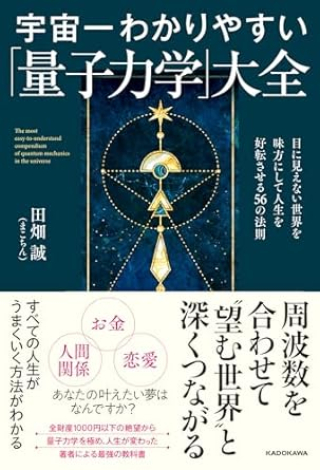

本書は、「いただきます。」という日常の言葉に込められた深い意味について、一人の青年の成長物語として教えてくれています。

その深い意味を知った時、これまでになかった感覚が芽生え、何気なく過ごしていた日々が、豊かさや感謝の念に満ちあふれた日々に変わるかもしれません。

ところで、本書では、青年が「誰でも出来る仕事がしたいんじゃない」と発する場面があります。

自分しか出来ないことを探し続ける。

これは本当に素晴らしいことだと思います。

ただ、やみくもに探してもそれを見出すのは難しいですし、見つからないと焦り、やる気を無くしてしまう方が多いのも事実でしょう。

「誰でも出来る仕事を、誰も出来ないくらいにする。」

「その差が、自分にしか出来ないことである。」

本書において、青年の先輩はこのように教えてくれます。

これは、実際に今行き詰まっている方の気持ちを晴れやかにし、前に進む原動力になる素晴らしい教えだと思います。

喜多川先生の作品は、あまり考えた事がないような視点から光を照らし、目の前の風景を変えてくれます。

是非ともご一読下さい。

私がお世話になっている書店です。

少しでも恩返し出来ればと思いますのでご購入はこちらから

↓↓↓

https://dokusume.shop-pro.jp/?pid=188042507